「民泊M&Aに興味はあるけれど、実際どんなメリットや注意点があるのか分からない…」そんな方も多いのではないでしょうか。事業譲渡は単なる物件売買とは異なり、許認可や運営実績の引き継ぎなど複雑な手続きが伴います。

- 民泊事業の売却や買収を検討している個人・法人経営者

- これから民泊ビジネスに参入し、効率的に運営基盤を確立したい方

- 既存の民泊物件の管理・運営に課題を感じ、改善方法を探している運営者

民泊業界におけるM&Aとは?

1.M&Aの基礎知識と民泊への応用

M&Aとは、企業や事業の「合併(Merger)」および「買収(Acquisition)」のことを指します。近年、民泊業界でもこのM&Aが徐々に広がってきています。

民泊におけるM&Aは、単に物件を売買するだけでなく、「運営ノウハウ」「宿泊実績」「レビュー評価」「運営代行契約」など無形資産を含む事業全体の譲渡が行われる点が特徴です。

買い手にとってはゼロから民泊を始めるよりもリスクが低く、売り手にとってはスムーズな撤退や次のビジネス資金の確保につながる出口戦略となり得ます。

2.民泊特有の売却・買収ポイントとは

民泊事業には、ホテルや旅館とは異なる「地域密着性」や「住宅活用型」の特性があるため、M&Aにも独自のポイントが存在します。

たとえば、物件の立地や内装だけでなく、「AirbnbやBooking.comなどのレビュー評価」「スーパーホストの取得状況」「インバウンド対応の体制」などが評価項目となる傾向があります。

これらの要素は売却価格に直結するため、日々の運営品質が後のM&Aに大きく影響します。

3.法制度や許可の引き継ぎに関する注意点

民泊M&Aを行う際、最も注意すべきは自治体による営業許可の引き継ぎ可否です。

特区民泊や簡易宿所などの許可は物件単位で出されるものもありますが、営業者(個人・法人)に紐づき、そのまま引き継げないので気を付けなければりません。

そのため、売却前には「許可が譲渡可能かどうか」や「運営主体の変更に伴う再申請の必要性」を必ず確認しておく必要があります。

いつのタイミングで申請者を変更するかは非常に重要です。引継ぎ期間をできるだけなくし、機会損失が起こらないようにしましょう!

民泊M&Aが注目される背景

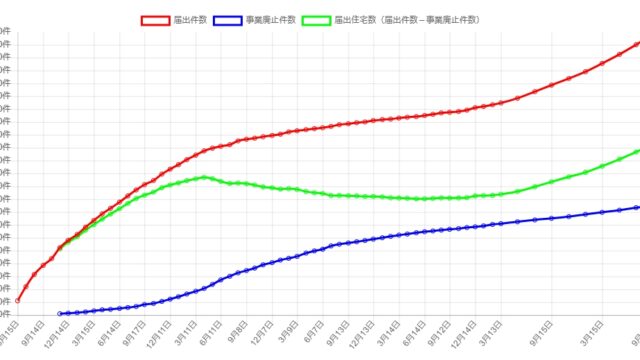

1.市場の成熟と新規参入障壁の上昇

一時期は誰でも参入できた民泊市場ですが、2020年以降の法整備とコロナ禍を経て、市場は急速に成熟化しました。

最近では、許可取得の複雑さや清掃・運営コストの増加により、個人や初心者の新規参入が難しくなっている状況です。

そうした中で、既存の事業を「買う」という選択肢が現実的かつ合理的な手段として注目されています。

2.インバウンド回復と稼働率の二極化

インバウンド需要はコロナ明けに急回復を遂げ、関西や沖縄、東京などの観光エリアでは高稼働を記録する物件も増えています。

一方で、立地や集客導線に難のある物件は稼働率が伸び悩んでおり、「勝ち組と撤退組」の二極化が進行しています。

このような背景から、良質な物件を譲り受けたい買い手と、撤退を希望する売り手のニーズが合致し、M&A市場が活性化しているのです。

3.小規模事業者の撤退と収益化の壁

個人や小規模法人による民泊運営は、初期は順調でも、長期的な利益確保には継続的なマーケティングや運営力が求められます。

特にリピーター獲得や多言語対応、清掃品質の維持などに課題を抱える事業者は多く、手離れのよいM&Aによる撤退を選ぶケースも少なくありません。

売り手側から見た民泊M&Aのメリット・デメリット

1.事業譲渡による資金回収と再投資の可能性

売り手にとっての最大のメリットは、これまで築いてきた民泊事業を「資産」として売却し、資金回収できる点です。

その資金を元に新たなビジネスや物件開発に再投資するなど、経営のリスタートや拡張も可能となります。

また、法人での保有であれば、譲渡益を経営判断に活かすことで節税的メリットも期待できます。

2.「運営実績」と「口コミ」が資産となる理由

民泊M&Aでは、宿泊実績やレビューが最も重視される評価ポイントの一つです。

スーパーホストや高評価レビューを多く持つアカウントは、それ自体が信用となり、買い手にとってはリスク回避の材料になります。

したがって、日常の運営や顧客対応がそのままM&Aの価値形成につながると言っても過言ではありません。

3.注意すべき評価額の落とし穴とは

民泊事業の評価は客観的な基準が少ないため、適正価格を見極めるのが難しいというデメリットもあります。

売上が高くても経費率が高かったり、レビューにネガティブな内容が含まれていたりする場合は、評価額が下がることもあります。

また、帳簿や清掃契約の不備があると、買い手に不安材料を与えてしまい、成約に至らないケースもあるため、事前の資料整理が重要です。

買い手側から見た民泊M&Aのメリット・デメリット

1.初期投資・立ち上げ期間を短縮できる強み

民泊事業の買い手にとって最大のメリットは、ゼロから新規に立ち上げるよりも初期投資や準備期間を大幅に短縮できる点にあります。

すでに運営実績がある物件や事業を引き継ぐことで、集客基盤や予約サイトのアカウント、顧客レビューをそのまま活用できます。

これにより、広告費や営業努力を最小限に抑えながら、早期に収益化を図ることが可能です。

特に、民泊運営が初めての買い手にとっては、運営ノウハウや顧客対応の経験値を補完する意味でも大きなメリットとなります。

2.エリア・運営体制による事業の選定ポイント

買い手が民泊M&Aを検討する際には、物件の立地条件と運営体制の質が成功を左右する重要なポイントとなります。

観光地や交通利便性が高いエリアは需要が安定しており、稼働率の向上が見込めます。

また、既存の運営スタッフや清掃業者が引き継がれる場合は、品質管理が継続しやすくトラブルも減少します。

3.運営継続のリスクとトラブル回避のコツ

M&A後に運営をスムーズに継続させるには、売り手との十分な情報共有と契約内容の精査が欠かせません。

清掃やメンテナンスのルール、近隣とのトラブル対応、行政からの指導内容などを事前に把握することが重要です。

特にレビューで指摘されている問題点や、過去に発生したトラブルの内容を確認し、必要に応じて運営体制を強化することで、買い手側のリスクを抑えることができます。

M&Aを成功させるための実務的なポイント

1.仲介会社・プラットフォームの選び方

民泊M&Aは専門性が高いため、信頼できる仲介会社やマッチングプラットフォームの活用が成功の鍵となります。民泊事業に詳しい業者を選ぶことで、適切な価格設定や法的チェック、円滑な交渉が期待できます。

また、売り手・買い手双方のニーズをしっかりヒアリングし、トラブル防止のための契約条件を提案できる業者を選ぶことが望ましいでしょう。

2.財務・稼働実績・レビューなどのチェック項目

M&Aの成否は、事業の実態を正確に把握できるかにかかっています。

売却対象の民泊事業については、過去の財務状況や稼働率、顧客レビュー、予約キャンセル率などを詳細に調査することが重要です。

これらの情報は事業価値を判断する上で欠かせず、買い手が適正価格を見極める際の基礎資料となります。

3.契約前に確認すべき法的リスクと手続きの流れ

売買契約の締結にあたっては、許可証の譲渡可否、土地建物の権利関係、従業員の引継ぎや契約内容の確認が不可欠です。違反があった場合や不備が残ると、後々の運営に大きな支障をきたす恐れがあります。

また、契約書には運営継続に関する条項や保証内容を盛り込むことが望ましく、専門家のアドバイスを受けることを推奨します。

まとめ:民泊M&Aをビジネス戦略に組み込む時代へ

1.民泊経営者にとっての“出口戦略”の選択肢

近年、民泊事業におけるM&Aは経営者が事業の出口戦略として真剣に検討すべき重要な選択肢となっています。

単に撤退するだけでなく、築いた事業価値を最大限に活用し、次のステップに活かせるメリットがあります。

2.M&Aで地域資産を未来につなぐ意義

民泊M&Aを通じて、地域の優良な宿泊資産が適切に引き継がれることは、地域観光の活性化にもつながります。

事業を継続する買い手によって施設の品質が保たれ、地域社会との共生も図られるため、社会的な意義も大きいと言えます。

3.小規模でも評価される「価値ある民泊」の条件

最後に、M&Aで価値を高めるためには、規模の大小にかかわらず「運営の質」「顧客満足度」「法令遵守」の3点をしっかり押さえることが不可欠です。

これらは単なる売却の際だけでなく、日々の事業運営でも常に意識すべきポイントであり、良好な事業価値の維持・向上に直結します。