「民泊を始めたいけれど、どの制度を利用すればよいか分からない…」「手続きや費用が不安…」そんな疑問をお持ちではありませんか?

民泊開業には、営業形態ごとの制度理解や、複雑な申請手続きが必要となり、慎重な準備が求められます。

さらに、物件選びや運営にかかるコストも事前に把握しておくことが成功の鍵です。

- 民泊ビジネスを初めて検討している初心者の方

- 副業として民泊運営を始めたい会社員や個人事業主の方

- 民泊を始めたが運営に課題を感じている既存のホストの方

はじめに

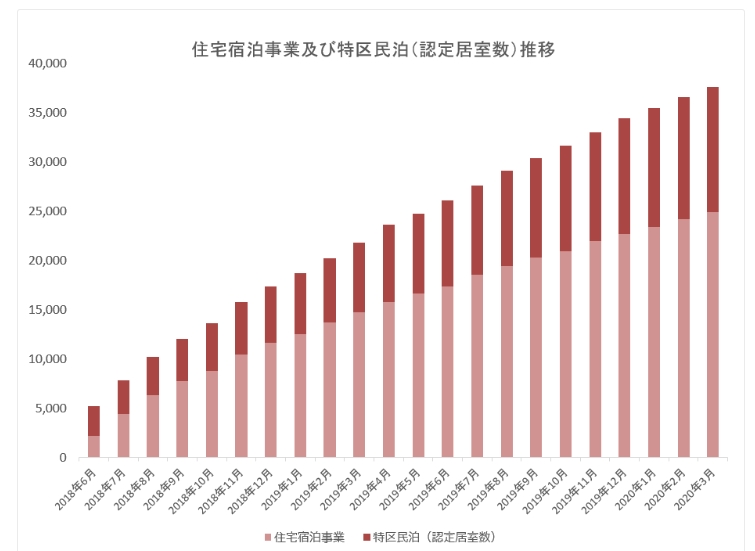

出所:観光庁:住宅宿泊事業所数の推移について

近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、日本国内で注目度が高まっているのが「民泊」です。空き家や空き部屋を活用して収益化できることから、副業や本業として民泊事業を始める個人や法人が増えています。

しかし、民泊を始めるには単なる物件準備だけでなく、法律上の許可取得や、各種手続き、開業費用の準備が欠かせません。

本記事では、これから民泊を始めたいと考える方に向けて、必要な手続きの種類・費用相場・行政書士に依頼するメリットなどを詳しく解説していきます。民泊専門の行政書士の視点から、開業時に陥りやすい失敗ポイントについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

民泊とは?注目される背景とメリット

民泊とは、住宅の一部または全部を利用して、宿泊施設として提供するサービスを指します。近年では、日本を訪れる外国人観光客の増加や、国内旅行需要の拡大により、従来のホテルや旅館だけでは対応しきれない宿泊ニーズを民泊が補完しています。

民泊のメリットは、低コストで宿泊事業を始められる点と、物件の有効活用ができる点にあります。

特に使われていない空き家や、使用頻度の少ないセカンドハウスを収益化できることから、年々参入者が増えています。また、観光客側にとっても、現地の生活を体験できるという魅力があります。

民泊の営業形態と必要な手続き

民泊を運営するためには、必ず適法な形で許可または届出を行う必要があります。現在、民泊には大きく分けて以下の3つの営業形態が存在します。それぞれ特徴や手続き内容が異なるため、自分の運営スタイルに合った制度を選ぶことが重要です。

1.旅館業法に基づく簡易宿所営業

「旅館業法」に基づいて許可を取得する方法です。営業日数に制限がないため、年間通して安定的に収益を得たい場合に最も適しています。ただし、建築基準法や消防法に基づく厳格な要件をクリアする必要があり、場合によっては大規模な設備投資が必要となるケースもあります。

特に、防火対象物適合証明や、一定面積以上の避難経路確保など、ハード面の条件クリアが開業の大きなハードルとなります。

2.国家戦略特別区域法に基づく特区民泊

特区民泊は、「国家戦略特別区域法」に基づく制度で、国から指定を受けた自治体(例:大阪市、大田区など)でのみ運営が可能です。原則2泊3日以上の宿泊が必要という下限規制はあるものの、住宅地でも営業できる点が魅力です。

また、自治体ごとに条例やルールが細かく設定されており、運営条件が異なるため、開業を検討している地域の最新情報を必ずチェックすることが不可欠です。

3.住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出住宅

2018年に施行された「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)による届出制度です。最大の特徴は、年間営業日数が180日以内に制限されていること。

副業として運営したい人や、使っていない空き家を活用したい人に向いています。

ただし、こちらも消防設備の設置や、近隣住民への事前説明義務などがあり、簡単に始められるわけではないため注意が必要です。

民泊開業にかかる主な費用

民泊開業には、物件取得から設備投資まで、さまざまな費用が発生します。以下では代表的な費用項目について解説します。

1.物件取得費用

賃貸で運営する場合、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用がかかります。購入する場合はさらに、不動産取得税や登記費用も必要です。物件の立地条件によって初期投資額は大きく変動しますが、都市部では特に高額になりやすい傾向にあります。

2.内装・リフォーム費用

民泊仕様にするためには、設備や内装の改修が必要です。

水回り設備の新設や、壁紙・床材の張り替え、家具・家電の導入が主な内容です。コンセプトを重視する場合、内装にこだわる必要があり、30万〜200万円程度の予算を想定しておくべきです。

3.消防設備費用

消防法により、煙感知器、誘導灯、消火器の設置が義務付けられています。費用の目安は、1部屋あたり10万円〜30万円程度。

既存物件を活用する場合でも、法令に適合させるため追加工事が発生する可能性が高いため、事前に見積もりを取りましょう。

民泊運営にかかるランニングコスト

開業後も、安定的な運営のためにはランニングコストが発生します。代表的なものを紹介します。

1.集客・予約管理費用

民泊運営に欠かせないのが、OTA(オンライン旅行代理店)への掲載費用です。AirbnbやBooking.comなどに掲載する場合、宿泊料の10〜15%程度の手数料が発生します。また、自社サイトを運営する場合は、制作費や広告運用費も別途かかります。

2.オペレーション代行費用

ゲスト対応業務(チェックイン、鍵の受け渡し、問い合わせ対応など)を外注する場合、1回3,000円〜7,000円程度の費用が必要です。自分で対応する場合はコスト削減できますが、24時間対応体制を求められることもあるため慎重に判断しましょう。

3.清掃費用

宿泊後の清掃業務も重要です。プロに依頼する場合、1回あたり5,000円〜1万円前後が相場です。特に清掃の質は、ゲストのレビューに直結するため、費用を抑えすぎないことがリピーター獲得につながります。

4.人件費

複数物件を同時に運営する場合、専任スタッフの採用が必要になるケースもあります。清掃担当者、運営マネージャー、カスタマーサポートなど、物件数に応じて適切に人員計画を立てることが求められます。

5.税金関連費用

民泊による収益は、所得税や住民税の課税対象となります。また、年間課税売上が1,000万円を超えた場合には、消費税の申告義務が発生します。

早い段階から税理士に相談することで、節税対策や適切な会計処理が可能になります。

民泊を始める際の注意点

民泊は魅力的なビジネスですが、安易に始めるとトラブルや失敗のリスクもあります。開業前に押さえておきたい重要なポイントについて詳しく見ていきましょう。

1.近隣住民とのトラブル防止

民泊運営において最も懸念されるのが、近隣住民とのトラブルです。外国人宿泊客による騒音、ごみ出しのルール違反、不審者扱いなど、地域との摩擦は民泊運営を困難にする大きな要因となります。

トラブルを防ぐためには、次のような対策が重要です。宿泊者にはチェックイン時にしっかりとルールを説明し、掲示物などでマナー喚起を行いましょう。

近隣住民に対しても、民泊を始める前に挨拶を済ませ、連絡先を渡しておくと、理解を得やすくなります。「地域と共生する意識」を持つことが、民泊成功へのカギです。

2.運営体制の構築と業務効率化

民泊運営は単に物件を貸し出すだけではありません。予約対応、チェックインサポート、清掃手配、レビュー管理など、多岐にわたる業務が発生します。

運営体制を整えずに始めると、すぐにオーバーワークに陥り、本業との両立が難しくなるケースも多いです。

そのため、オペレーション代行や清掃代行など、外部委託できる業務は積極的に外注することを検討しましょう。

また、PMS(Property Management System)と呼ばれる民泊運営ツールを活用すれば、複数サイトの一元管理や自動メッセージ送信などが可能になり、効率的な運営が実現できます。初期費用や月額利用料はかかりますが、長期的には大きなメリットとなるでしょう。

3.リスク対策としての保険加入

万が一に備え、民泊専用の損害保険や賠償責任保険に加入しておくことも非常に重要です。宿泊者による物件破損や第三者への損害賠償リスクに対応できるため、安心して運営が続けられます。

現在は民泊専用プランを用意している保険会社も増えており、年間2万円~5万円程度で手厚い補償を受けられるプランも存在します。コストだけでなく、補償範囲や免責事項も必ず確認した上で加入を検討しましょう。

民泊運営で成功するためのポイント

民泊市場は年々競争が激化しており、ただ物件を用意しただけでは高稼働率は望めません。成功するためには、差別化と顧客満足度の向上が不可欠です。

1.コンセプト設計とターゲット設定

民泊物件は「誰に泊まってほしいのか」を明確にし、そのターゲットに合ったコンセプトを設計することが重要です。

➀子連れ家族を狙うなら広めの間取りやベビーベッドを設置する

➁高齢者向けならバリアフリー対応を強化する

ターゲットに合わせた設備・内装を整えることで、選ばれる物件になります。

「なんとなくオシャレ」だけでは集客できない時代です。物件ごとの明確なストーリーや特色を打ち出しましょう。

2.写真と紹介文の質を高める

OTAサイトに掲載する写真や紹介文は、予約率を大きく左右します。プロのカメラマンに撮影を依頼し、広く明るく見える写真を用意するのがおすすめです。

紹介文も、物件の魅力だけでなく、周辺の観光地情報やアクセスの良さを丁寧に伝えることが大切です。ユーザー視点で「ここに泊まりたい」と思わせる情報発信を意識しましょう。

3.レビューを重視する

民泊サイトでは宿泊者レビューが非常に重要な役割を果たします。レビュー評価が高い物件は、検索結果の上位に表示されやすくなるため、自然と予約も増えます。

滞在後には積極的にレビュー投稿を促し、万が一低評価を受けた場合も、丁寧な返信対応を行いましょう。「お客様の声」を真摯に受け止め、サービス改善につなげる姿勢がリピーター獲得に直結します。

民泊運営における行政書士のサポートの重要性

民泊開業時、行政手続きは煩雑で、初心者には大きなハードルとなります。特に、書類不備や要件違反が発覚すると、開業が大幅に遅れたり、最悪の場合は営業停止になるリスクもあるのです。

そこで、行政書士のサポートを受けるメリットは非常に大きいといえます。

- 正確で迅速な申請手続きが可能になる

- 自治体との事前相談・折衝を代行してもらえる

- 物件ごとの適法性チェックが受けられる

- 消防・保健所対応も一括して任せられる

など、多大な負担軽減が図れます。「早く・確実に民泊をスタートさせたいなら、行政書士への依頼は必須」といっても過言ではありません。

弊社では、民泊専門の行政書士が、物件選びから開業後の運営相談までトータルでサポートしております。お困りごとがあればぜひ一度ご相談ください。

まとめ

民泊は正しい知識と準備をもって臨めば、安定した収益を生み出す可能性を秘めたビジネスです。一方で、法規制や地域社会との関係を軽視すると、思わぬトラブルに発展することもあります。

弊社では、民泊許可取得サポートをはじめ、運営に関するご相談も承っております。民泊ビジネスに挑戦してみたいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。